令和7年香椎宮勅祭

(香椎宮臨時奉幣祭)について

令和7年10月斎行

詳しい日取りは畏き辺りによってお定めになられ、宮内庁から通知されますので、

これを以って改めて御案内申し上げます。

『勅祭と申しますのは、天皇様の御使が、御幣帛を捧持して御参向になり、神前に宣命を奏せられ、勅使が直接御祭儀を執り行われる御祭のことを称するので、現在この様な御社が、伊勢、熱田、明治の各神宮を始め全国に十七社、九州では宇佐神宮と香椎宮の二社でございます。 宣命とは、天皇様が神様に申し上げられる祝詞の義で、黄色の鳥ノ子紙に書かれてあります。只今香椎宮に残っております宣命は、延享、文化、元治、そして大正、昭和のものが、官幣送文等と一緒にございます。

香椎宮に勅使が御参向せられた記録は、天平九年四月(737)、新羅の無礼の状を告げ給う為のものが最初であり、続いて天平十三年正月と香椎宮旧記に記されており、毎年の御参向、時には一ヶ月に二度の御参向もあり、これをシキナミの奉幣と申しますが、元応三年(1321)の勅祭中断から、延享元年(1744)勅祭が再興されて以降、甲子の年(60年に一度)が勅使御参向の年と定められ、以後、文化元年(1804)・元治元年(1864)と続き、大正十四年の勅祭より10年に一度が勅使参向の年となり、文献によると今日まで109回の勅祭の斎行が確認されており、令和7年の勅祭で110回目となります。(現在再調査中)

今でこそ、飛行機でご到着になられるようになりましたが、昔は奈良、京都から百幾拾里の行程を、多くの費用と日数をかけて、お出でになりました。香椎宮での受入れ準備が、これ又大変でした。 当時の政府出先機関でありました、太宰府の長官(帥)を始め、国司、郡司、筑前の神職等、揃って御奉仕申し上げ、勅使館の新築、道中の御警固等、香椎廟司(大宮司)を筆頭に社家、神人等が、斎戒沐浴、精誠を抽んでお仕えしたことは勿論でございます。 また現在の勅祭「祭式次第」「行事作法」も、古式に則り、皆宮内庁のお許しを得て、福岡県内各神社の神職の方々の助成のもと、厳重に執り行われております。』

古代より朝廷の崇敬が極めて厚い神社に天皇陛下よりの御幣物を奉り、御祭文を奏上する方を勅使とよび、その勅使を迎えて執り行う祭儀を勅祭といいます。香椎宮は全国に十六社ある勅祭社の一社です。当宮勅祭は十年毎に執り行われています。

賀茂別雷神社(京都府)

賀茂御祖神社(京都府)

石清水八幡宮(京都府)

春日大社(奈良県)

氷川神社(埼玉県)

熱田神宮(愛知県)

出雲大社(島根県)

橿原神宮(奈良県)

明治神宮(東京都)

宇佐神宮(大分県)

鹿島神宮(茨城県)

香取神宮(千葉県)

平安神宮(京都府)

近江神宮(滋賀県)

靖国神社(東京都)

香椎宮は仲哀天皇神功皇后を主祭神として奉斎している社で、西紀二〇〇年神功皇后自ら仲哀天皇の神霊を祀り給うたのが起源で、次いで元正天皇の養老七年(七二四年)に、神功皇后をも併せ祭る為、現地に社殿を建立し、爾来、香椎廟として朝廷の尊崇は伊勢の神宮に次ぎ、国家の大事に際しては勅使奉幣があり、平時においても定期に或いは随時に勅祭がありました。

現代におきましても伊勢の神宮等十六社と共に勅祭社に勅定され、とりわけ九州では宇佐神宮と当宮のみで、地元福岡を始め、九州各地より広く尊崇を集めています。本宮の本殿は、入母屋造りと切妻造りの複合といわれる国内唯一の「香椎造り」といわれ、国の重要文化財に指定されておりますが、この度令和三年度より三カ年の事業計画のもと工事が行われ、令和五年夏に竣工し勅使を迎え、十一月二十八日に本殿遷座祭、そして二十九日に奉祝祭が二十九年ぶりに執り行われました。

また、これに伴い、令和七年の勅祭を迎えるにあたり、中門・回廊の塗装を令和六年初旬よりはじめております。併せ、幣殿の屋根葺き替えと塗装工事を、令和八年五月より令和九年五月末まで行いたいと考えております。

どうか、来る令和七年に十年に一度の勅祭を盛大に斎行すべく、境内社の修理保全、境内の整備等を行い御社頭の尊厳護持、さらには悠遠の歴史を偲ぶと共に一層の御神威の発揚につとめたいと存じます。

ここに本事業の趣意を述べ、氏子崇敬者各位のあたたかいご理解をいただき、物心両面のご奉賛をたまわりますようお願い申し上げます。

香椎宮奉賛会会長 松尾 新吾

香椎宮宮司 足立 憲一

令和六年度~令和九年度

① 中門・回廊塗装工事(八千万円)

② 幣殿檜皮屋根葺替並びに塗装工事(一億円)

③御神輿展示庫(二千万円)

①社務所にご持参戴くか、社務所に御用意しております専用の振替用紙をご利用願います。

②令和七年度までに一万円以上の奉賛金をお納めの方は、令和七年勅祭の芳名版に御芳名致します。

また令和八年四月より奉賛金をお納めの方で一万円以上の方は令和十七年勅祭の芳名版に御芳名致します。

尚、いずれの時期におきましても、十万円以上をお納めの方は令和十七年の勅祭に御案内を申し上げます。

勅祭の御参列は、当宮より事前に御案内を差し上げた方のみとなります。

また、当日は境内への出入が一部制限される予定です。これに伴い勅祭の御見学は出来ませんので予め御了承下さい。

尚、当日の模様のライブストリーミングを予定しております。御見学を御希望の方はこちらを御覧頂きます様お願い申し上げます。ライブストリーミングについては追って御案内申し上げます。

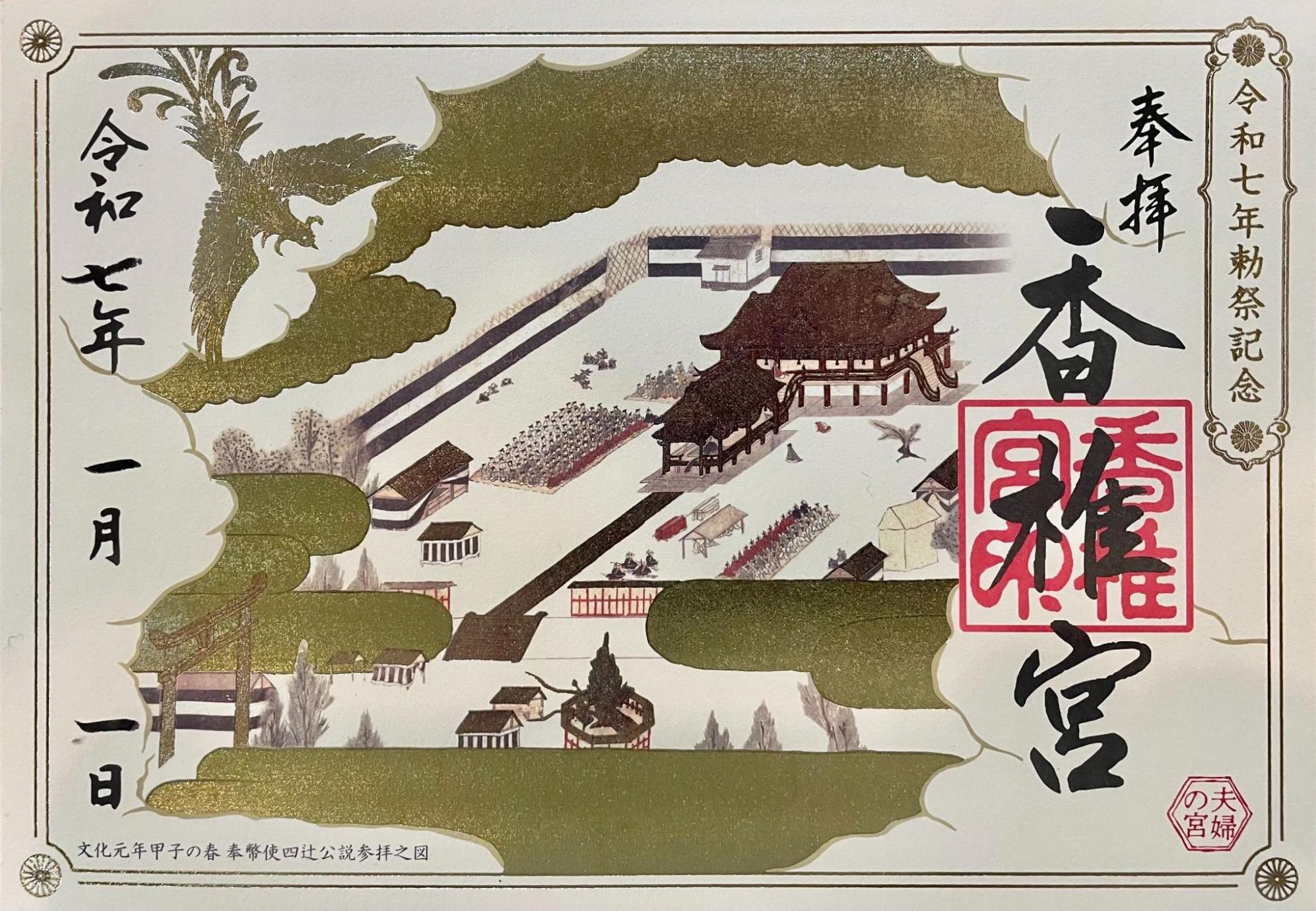

本年の勅祭斎行を記念する限定数の御朱印です。「文化元年甲子の春奉幣使四辻公説参拝之図」を元に箔押しを施しています。現在、御朱印は書き置きのみの頒布となります。(1000円・本殿右手の授与所にて)

大変恐縮ですが、勅祭の取材は許可制とさせて頂きます。

詳細は追って御案内申し上げます。